★★★★ Il y a une scène dans Les restes dans lequel le professeur de lettres classiques acariâtre de Paul Giamatti, M. Hunham, sort le matin de Noël pour acheter un arbre. C’est une occasion de dernière minute pour réintroduire la fête dans les couloirs vidés de son lieu de travail, le pensionnat de la Barton Academy. Voilà un spectacle mélancolique. Un épicéa mince, peu décoré et incliné avec lassitude vers la droite. Et pourtant, c’est aussi un geste d’espoir. Une image de gaieté. À bien des égards, ce symbole fatigué de la fantaisie saisonnière incarne Les restes, qui arrive dans les cinémas avec plusieurs semaines de retard pour Noël. Le film rappelle les jours joyeux passés, même alors qu’un hiver long et sombre s’installe. Ce point doux heureux-triste est bien trop souvent ressenti dans la soi-disant saison la plus merveilleuse de toutes. Le film réunit Giamatti avec le scénariste-réalisateur Alexander Payne, vingt longues années après leur première et dernière collaboration. Il est bien sûr logique que Payne ait d’abord pensé à Giamatti pour Les restes. Dans De côté, également, la star a joué un professeur déprimé avec des aspirations auctoriales et un foie bien inquiet. Le film partage également, malgré un décor largement hermétique, le penchant de Payne pour les relations en road trip, s’appuyant sur les thèmes intergénérationnels de Nebraska et Les déscendants. Giamatti est parfait pour le rôle, tout le monde est fatigué du cynisme et des rêves de chemin. Il y a quelque chose d’étrangement attachant chez son Hunham aigri. Certes, ses objections au monde népotique qui l’entoure ont quelque chose de pertinent aujourd’hui. Comme l’a écrit David Hemingson, dans son premier long métrage, Les restes s’inspire du drame comique français de Marcel Pagnol de 1935 Merlusse. Nous sommes en 1970. Alors que les vacances de Noël approchent à grands pas, tous les garçons de la Barton Academy, sauf cinq, se dirigent vers des maisons bien chauffées et des parents riches. Le droit coule des cuillères en argent dans chaque bouche. Le quintette resté sur place reste ainsi sous l’œil vigilant – quoique paresseux – de Hunham. Il a tiré la courte paille, après avoir contrarié le directeur, le Dr Woodrup (Andrew Garman), en laissant tomber le fils irresponsable d’un donateur important. Le prestige est ici politique. Mais la fortune sourit à quatre, qui les emmènent faire un séjour de ski alpin. Cela ne laisse qu’Angus Tully (Dominic Sessa), à l’esprit vif mais découragé, avec Hunham. C’est un réprouvé intelligent, plein de promesses, mais seulement extérieurement abrasif. Il y a une âme douce et blessée à l’intérieur. La révélation est déchirante. Da’Vine Joy Randolph est également sur place. Elle incarne la chef cuisinière Mary, une mère fraîchement en deuil, ayant perdu son fils à cause de la guerre du Vietnam. Tel est le poids qui menace par contumace. Il n’y a aucune chance qu’un vrai garçon Barton bleu soit envoyé au Nam. C’est avec un attachement étonnant aux détails d’époque que Payne évoque la toile de fond du film des années 70. L’évocation d’une époque imprègne non seulement l’habillage, la coiffure et le costume, mais aussi chaque centimètre carré de la cinématographie au grain exquis d’Eigil Bryld. Le film possède même une certification vintage d’approbation BBFC avant les titres. Cat Stevens, Labi Siffre et les Chambers Brothers dominent une bande-son émouvante, également parsemée de chants de Noël et, bien sûr, d’Andy Williams. La neige tombe avant l’action, avec une épaisse couverture de substance blanche enfouissant le sol. Soudain, l’existence confinée de Hunham ressemble à une boule à neige, prête à être secouée. C’est une narration sympathique et humaine. Giamatti et Sessa se réjouissent de livrer leurs arcs magnifiquement elliptiques, avec Randolph une révélation émouvante. Dès le début, Hunham est obligé de « au moins faire semblant d’être un être humain ». Il est complexe, blessé et attend que quelqu’un lui rappelle l’espoir que Noël peut lui apporter. Quoi de plus humain que ça ? Beau. TS

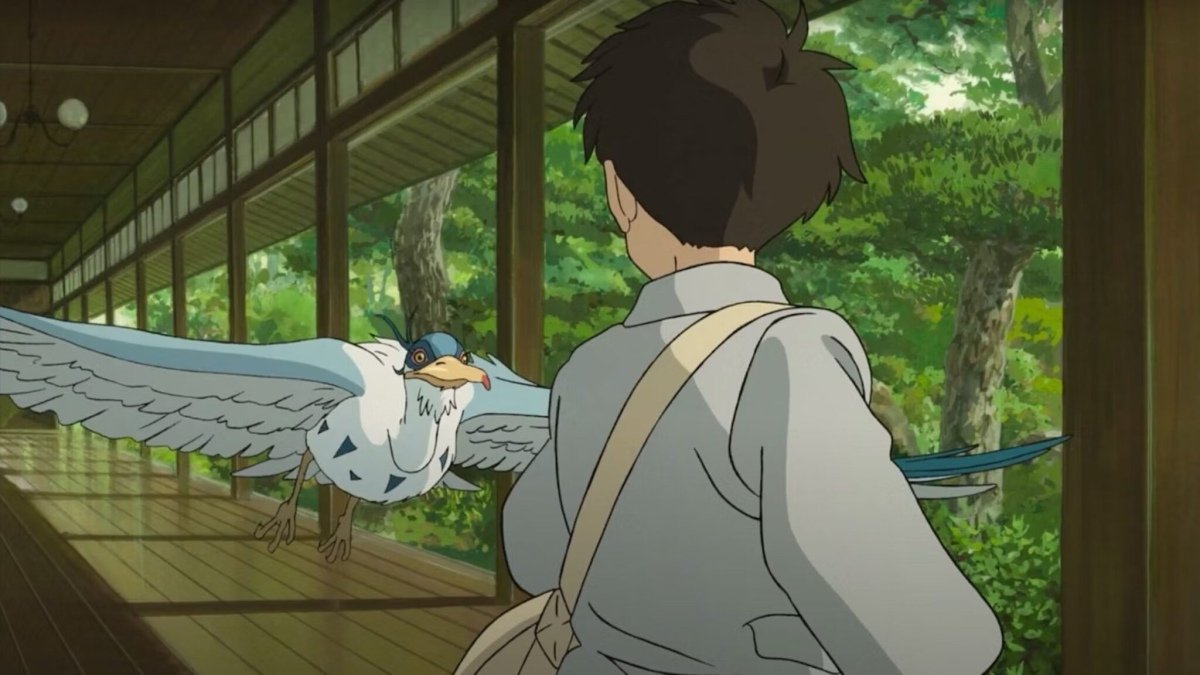

Le garçon et le héron | Revoir

★★★★ Jamais du genre à prendre sa retraite gracieusement – et il a déjà pris de l’avance – le dernier chant du cygne de Hayao Miyazaki est une œuvre délicieusement piquante, aussi riche en intrigue qu’en style visuel. C’est un conte fantastique, sur tous les thèmes fondamentaux du chagrin, de la perte et de la solitude. Un monde vaste illumine les vues éblouissantes de Miyazaki, ses périmètres sans liens et son imagination sans limites s’étendant sur l’écran. Le titre international du film – Le garçon et le héron – est un peu moins prosaïque que l’original japonais, qui emprunte au roman de 1937 Comment vivez-vous ? de Genzaburo Yoshino. Cependant, cela dément ici une dynamique narrative plus forte que dans de nombreux triomphes passés de Miyazaki, plus cérébraux. Autant que Le garçon et le héron sillonnant un territoire familier pour Miyazaki, le film marque en quelque sorte un virage à gauche pour le rôle de l’autobiographique dans son approche. C’est un film aussi personnel que l’animateur n’a jamais réalisé. Certes, il y a ici beaucoup de choses tirées directement de la propre histoire de Miyazaki. Une honnêteté minutieuse saigne des relations entre les personnages, qui bénéficient d’une oreille brute et vécue pour l’humanité. C’est l’histoire de moments volés et le rêve d’un endroit où un garçon solitaire pourrait aller pour une dernière conversation avec la mère qu’il a perdue trop tôt. Il existe une émotion très spécifique qui ne peut venir que de l’intérieur. De l’expérience vécue. Ce n’est pas un hasard si le film s’ouvre dans une année 1941 déchirée par la guerre, l’année de la naissance de Miyazaki. Les bombes règnent sur Tokyo et le jeune Mahito Maki (Soma Santoki, Luca Padovan dans le doublage anglais) ne peut que regarder de loin sa mère lui être volée dans la dévastation. C’est une séquence cruelle mais séduisante, magnifique dans son abstraction de teintes rouges en colère et de lignes impressionnistes lâches. Le père de Mahito, Shoichi (Takuya Kimura/Christian Bale), l’évacue vers le domaine rural de l’enfance de sa mère, épousant ainsi sa sœur cadette, Natsuko (Yoshino Kimura/Gemma Chan). Miyazaki capture le changement de manière exquise. Si l’isolement campagnard de Mahito offre précision et familiarité dans son recours au style de la maison Ghibli, il est troublant dans la juxtaposition. A proximité, une tour délabrée vous attend. C’est un conte de fées dans la conception mais Lewis Carroll dans l’exécution. Mahito y est conduit par un héron cendré fourbe (Masaki Suda/Robert Pattinson), extérieurement élégant mais très typiquement noueux à l’intérieur. Une chute dans le trou du héron transporte Mahito dans un royaume de bizarreries à l’envers ; un monde peuplé d’adorables embryons flottants, de perruches cannibales et de pélicans cultes. En bas, Mahito trouve les conseils du marin brusque Kiriko (Ko Shibasaki/Florence Pugh) et de la délicate Lady Himi (Aimyon/Karen Fukuhara), un lutin capable d’éclater en flammes étincelantes à volonté. Au centre de tout se trouve Grandoncle (Shōhei Hino/Mark Hamill), l’architecte avisé de tous et un hommage clair au défunt partenaire de Miyazaki dans le film, Isao Takahata. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Le garçon et le héron n’est en aucun cas un espoir pour les non-initiés de Ghibli. Et pourtant, malgré toute sa complexité narrative, la valeur artistique du film est abondante. Chaque cadre dessiné à la main présente une corne d’abondance de communication artistique somptueuse. Le tout est composé par un Joe Hisaish hors pair, dont les magnifiques suites orchestrales gonflent lorsque cela est nécessaire et se soumettent lorsque l’animation seule doit parler. Comme toujours, ses scènes de vol qui font battre le cœur à son rythme le plus rapide, le monde naturel exposé à travers l’émerveillement et le contrepoids du danger sous-jacent. C’est un tel frisson et Miyazaki le ressent, le respire, le traduit. Un jour, il prendra enfin sa retraite. Nous devons nous considérer chanceux que ce ne soit pas le cas aujourd’hui. Si le film est peut-être un peu moins éblouissant sur le plan élégiaque que des films comme Enlevée comme par enchantement et Le conte de la princesse Kaguya, son exécution n’en est pas moins puissamment enchanteresse. Alors que les tensions s’accentuent aux quatre coins de notre monde, il y a des leçons à tirer du royaume symbolique de Miyazaki. Le garçon et le héron a des références comme un fantasme supplémentaire de passage à l’âge adulte, mais explore également la question sans réponse sur les lèvres contemporaines de savoir comment nous devons vivre, nous émerveiller, dans un monde embourbé par les conflits et déterminé à s’effondrer sous nous. TS

Nous tous, étrangers | Revoir

★★★★★ Le Soleil semble perpétuellement prêt à se coucher Nous tous, étrangersune nouvelle romance douloureusement personnelle de Appuyez-vous sur Pete réalisateur Andrew Haigh. Cela convient à un film qui apprécie cette notion très shakespearienne d’un conte raconté entièrement au crépuscule. Certes, il y a quelque chose d’implicitement théâtral dans la prémisse, qui danse, parfois, à la périphérie du gadget. Ces inquiétudes sont cependant compensées par l’étonnante crudité de l’engagement émotionnel de Haigh dans le récit. Il ne s’agit pas d’un long métrage autobiographique – le film s’inspire du roman de Taichi Yamada de 1987, Strangers – mais il n’en est pas moins enthousiasmé par l’effusion d’un cœur pleinement ouvert. Andrew Scott incarne Adam, un écrivain désespérément solitaire dans un Londres encore plus solitaire. Il est l’un des deux résidents d’un nouveau gratte-ciel en périphérie de la ville, un immeuble d’affaires sombre, plus un hôtel qu’une maison. L’autre est Harry de Paul Mescal, un jeune hédoniste dont le seul compagnon au début du film est la bouteille de whisky qui se vide rapidement qu’il berce. L’amour absent hante les pièces vides du bâtiment. Les parents d’Adam sont morts dans un tragique accident alors qu’il n’avait que douze ans, ceux d’Harry l’acceptent mais ne lui rendent jamais visite. Dans la solitude partagée, le couple trouve une similitude. Une tendre romance s’épanouit. C’est doux, incertain et magnifiquement réalisé. Il a du mal à écrire son dernier scénario : « Je ne suis pas un bon écrivain. J’écris pour le cinéma… et la télévision, quand il le faut » – Adam se rend dans le quartier de son enfance. C’est ici que le fantastique entre en action. Dans un parc local, le père d’Adam apparaît de loin et le guide chez lui. Les parents d’Adam sont bel et bien vivants – du moins semble-t-il – dans la maison, même s’ils sont exactement tels qu’il se souvient d’eux au cours de ses années de formation. Les années, mois, semaines et jours avant leur mort. Claire Foy et Jamie Bell sont exquis dans le rôle des parents d’Adam, anonymes mais pour maman et papa. C’est son souvenir, après tout. Haigh tourne leur introduction comme de vieux instantanés vidéo personnels, la brume de nostalgie étant renforcée par le 35 mm avec lequel il filme. Son appareil photo est intime, frénétiquement familier et inondé de chaleur. Plus tard, l’objectif se refroidira à mesure que Haigh découvrira les recoins les plus pointus d’un passé douloureux. Il n’y a pas d’adoucissement des anciennes attitudes – la mère d’Adam craint qu’il ne contracte le VIH en apprenant sa sexualité – mais cela constitue un point d’inquisition fascinant alors que Haigh se demande à haute voix ce qu’un orphelin pourrait demander à ses parents s’il en avait l’occasion. L’approche est fascinante, doucement captivante à mesure que le puzzle se dévoile. Scott est extraordinaire dans sa capacité à capturer les nuances d’un homme déchiré entre le passé et le présent, de plus en plus insulaire dans ses médiations. En compagnie d’Harry, Adam porte des yeux las du monde, striés de douleur. Ramenés dans le giron parental, ces vieux yeux s’écarquillent, revenus à l’innocence de l’enfance. Scott est plus âgé que Foy et Bell mais joue beaucoup plus jeune, de manière convaincante. C’est vraiment une narration étonnante. Les visuels de Haigh étourdissent, chaque scène sublimement colorée par un Jamie D. Ramsay de plus en plus impressionnant, alors que son écriture touche au cœur même de la psyché humaine. C’est un récit profondément émouvant, complexe et spécifique du point de vue de l’expérience, mais d’une manière ou d’une autre, à résonance universelle. Vous n’avez pas besoin d’être un homme gay et solitaire dans la quarantaine pour savoir ce que c’est que d’aspirer à ce que le coucher du soleil attende encore un peu. De même, il y a quelque chose de magnifiquement familier dans l’oreille de Haigh pour une tournure de phrase. Le meilleur d’entre eux survient lorsque la mère d’Adam apprend les réalisations de son fils et crie : « Si je connaissais les voisins, je courrais partout et leur dirais ». C’est une belle réplique dans un film chargé d’eux. Tel est bien entendu le talent d’écrivain de Haigh. Et pourtant, ici, c’est aussi un indicateur de la proximité avec laquelle Nous tous, étrangers est tiré de la propre expérience vécue de Haigh. Écrivez ce que vous savez, comme on dit. À cette fin, c’est un plaisir d’être au courant de l’ouverture d’un esprit aussi brillant alors qu’il explore les subtilités de l’amour romantique et familial. C’est magnifiquement personnel. TS

Migrations | Revue | Le blog du cinéma

★★ S’il y a un film qui rapportera facilement un milliard au box-office de 2024, c’est bien Moi, moche et méchant 4, le dernier d’une série de six longs métrages à succès massifs d’Illumination. Les serviteurs gagnent de l’argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais d’abord, il y a une chose plus rare. Migration est la première offre originale d’Illumination en huit ans, déferlant sur les écrans grâce à une série de suites, de remakes et d’adaptations de jeux vidéo. Visuellement parlant, le film ravit. Réalisé par le dessinateur français Benjamin Renner, Migration est l’animation la moins chère mais la plus éblouissante d’Illumination depuis une décennie. À tous autres égards, c’est un ennui monumental. Ce n’est pas une exagération. Le manque d’originalité et d’imagination d’un scénario de Lotus blanc le créateur Mike White est, en soi, remarquable. Cela arrive à quelque chose quand un Danny DeVito en forme ne peut même pas animer un dialogue plombé et un rythme inepte. Il exprime l’oncle fou – « réveille-moi quand ce sera mon tour d’être mangé » – Dan, un canard colvert fainéant avec un apport minimal. DeVito n’a pas pu passer plus d’une journée sur le stand. Plus centralement, Kumail Nanjiani incarne Mack Mallard, le père anxieux de Dax (Caspar Jennings) et de Gwen (Tresi Gazal) et le mari de Pam, qui souffre depuis longtemps, qui est exprimé par Elizabeth Banks, qui souffre pendant quatre-vingt-six minutes. Carol Kane interprète un grand héron, Awkwafina un pigeon gangster et David Mitchell un Pékinois américain yogique appelé GooGoo. Il y a un vrai talent ici. Lorsqu’un troupeau de canards en migration s’arrête dans l’étang de la famille Mallard en Nouvelle-Angleterre – magnifiquement rendu et sur fond pictural fabuleux – parler d’un hiver en Jamaïque pique le bec de Pam et des enfants. Mack est moins enthousiaste, mais la convention, plutôt que le réalisme, lui impose de changer d’avis dans un délai d’environ cinq minutes. En volant vers le sud, la famille devient cultivateur à New York et dans un restaurant spécialisé dans le canard. Il y a un ara jamaïcain (Keegan Michael-Kay) à jailbreaker et un méchant risible à vaincre. Jason Marin fournit des grognements au méchant physiquement bizarre, qui n’est nommé que « Chef » pendant le film. Ce sont des choses terriblement familières. Le monde de nemo semble être un point de référence évident, mais il y a aussi des allusions à Ratatouille et le dessin animé de la 20th Century Fox Rio. Pixar n’est peut-être pas aussi fiable de nos jours que les créateurs d’innombrables classiques froids, mais au moins, ils ne peuvent pas être accusés de simplement singer l’ancien catalogue. Si la dynamique familiale clichée ne suffisait pas, un mini-mafieux, des prédateurs qui ne sont peut-être pas aussi mortels que leur réputation et un faux paradis sont tous présents et corrects. Tous défilent dans un appel épisodique, sans jamais se fondre dans un quelconque sens de flux narratif. Et pourtant, le film est vraiment magnifique. Un prologue en deux dimensions rappelle les origines de la bande dessinée de Renner, tandis que ses tendances artistiques se répercutent à travers le style standard de la maison Illumination. Ceci est moins visible chez les oiseaux eux-mêmes – tous des animaux de compagnie très secrets – que dans le monde à couper le souffle qui les entoure. Les points forts incluent un montage de premier vol en plongée, une descente détraquée dans Manhattan et n’importe quelle scène dans un Central Park automnal luxuriant. Néanmoins, lorsque vous passez plus de temps à admirer les détails techniques et les arrière-plans que le récit lui-même, vous savez que quelque chose ne fonctionne pas vraiment. TS

Argylle | Ressenya | El blog de cinema

★★★ Per a Argy obre malament. De debò dolent. Mort a l’arribada dolent. L’oferta és una estrella: Dua Lipa! Joan Cena! Superman! – L’espionatge grec, però lamentablement escrit, malament actuat i carregat d’efectes especials de gran valor. Però espera! Què és això? Una història dins d’una història? Ara estem parlant. Encara hi ha esperança. Aguanta’t. Efectivament, la pel·lícula que segueix millora no només els primers cinc minuts, sinó bona part del treball recent del seu director. El descens imparable de Matthew Vaughn, fins ara, finalment desisteix Per a Argyun revolc llarg però entretingut per misericòrdia. Bryce Dallas Howard, un antic activista pels drets dels dinosaures, és Elly Conway, l’escriptora nerviosa i solitaria però amb un immens èxit de les novel·les d’Argylle del món. El que acabem de presenciar, es veu, va ser el clímax del llibre quatre. Henry Cavill és l’agent Argylle dels ulls de la ment d’Elly, un espia sedós i elegant del clixé d’abans. Bond abans que Craig, per dir-ho. Un cinquè Argylle està gairebé complet, només desitja un capítol final revelador. Excepte, què passaria si la ficció d’Elly fos, de fet, un fet? O, almenys, fet, però alguns canvis de nom. De sobte, un darrer capítol de la pàgina podria tenir conseqüències molt reals. Certament, això és el que creu Aiden de Sam Rockwell, un autèntic espia. Tampoc està sol. Elly Conway és una propietat interessant per a ambdós costats de la divisió entre bons i dolents. En qualsevol cas, Aiden arriba a Elly primer, interceptant el seu tren amb destinació a Califòrnia i acompanyant-la a una aventura molt més enllà de la seva zona de confort al costat del llac. És una petita fortuna que Elly es trobi capaç de portar el seu gat Alfie al passeig. La bellesa de Scottish Fold, tot amb orelles caigudes i ulls oberts, és interpretada per Chip, el gat real propietat de Claudia Schiffer, la dona de Vaughn. Que la inclusió del gat se senti totalment artificiosa (en Xip passa bona part de la pel·lícula, ja sigui a la motxilla d’Elly o substituïda per CGI), no pot evitar suggerir una mica de pressió marcial. No obstant això, és completament adorable. Felins a part, Per a Argy depèn en gran mesura de l’enginy i els cops de joc per mantenir l’impuls. Aquestes són les escenes d’enfrontaments de dolents inclinats a la musicalitat que tantes vegades fan pebre l’obra de Vaughn. Això no serà una sorpresa per als espectadors Per a Argy existeix conscientment dins del Kingsman univers. És possible que les opcions de cançons aquí no siguin una gran inspiració creativa, però injecten valuosa va va voom a l’acció. Hi ha una massacre de patinatge sobre gel especialment emocionant al final de la pel·lícula, mentre que el tall agut anima una infracció anterior del conjunt d’apartaments. Tot és agradablement sense sang i no hi ha cap picadora de carn humana a la vista. Petites victòries. Per a ArgyEls aspectes més destacats, però, fan ombra sobre totes les escenes intermèdies. Tal com va escriure Jason Fuchs, el guió ofereix moments divertits desiguals, per no parlar d’un toc poc realista, fins i tot dins dels ja estranys perímetres narratius de la pel·lícula. Hi ha moments aquí en què esperes que els personatges comencin a treure la cara, a la Missió: Impossible. Més preocupant és la manca d’integritat emocional. En un moment donat, un personatge és testimoni literalment de l’assassinat de la seva pròpia mare. Dues escenes després, més o menys s’han acabat. Ningú vindrà Per a Argy Esperar un gran drama, però poder creure en els personatges d’una pel·lícula sembla una expectativa mínima. Això no vol dir que el repartiment no entretingui. Dallas Howard, en particular, es delecta amb el lliurament d’una actuació gairebé permanentment a la vora del trencament total o de l’autorevelació. Rockwell també sembla divertir-se, mentre que persones com Samuel L. Jackson, Catherine O’Hara, Bryan Cranston i Ariana DeBose masteguen papers més petits amb un gust no amagat. Amb prou feines hi ha una llista B a la vista. No és d’estranyar Per a Argy costa tant. No tinguis por? Apple pot rebre el cop. TS

2024 Scouting Combine: Quins DL, EDGE i LB s’han ajudat més?

INDIANAPOLIS – Per a alguns prospectes d’esborrany, els exercicis de combinació d’exploració al camp són una mera confirmació per als equips de la NFL que busquen afegir una mica a l’estudi de cinta positiu i a les entrevistes personals. Per a d’altres, és una cosa més gran, ja que un gran nombre podria fer que algunes persones del personal tornin a aquesta cinta per veure què es podrien haver perdut la primera vegada. El dijous a la tarda i al vespre, vam veure els jugadors de línia defensius, els defensors de punta i els col·laboradors fora de la pilota fent les seves coses al camp del Lucas Oil Stadium. Tot i que molts potencials es van absoltar bé, aquí hi ha els que més van fer per destacar i per veure que les seves accions augmenten durant els propers dos mesos abans que el draft de la NFL del 2024 estigui a la bossa.

El millor lloc d’aterratge de Kirk Cousins és quedar-se a Minnesota

Ha de ser temptador per a qualsevol titular potencial en una lliga desesperada pel quarterback intentar provar el mercat i emportar-se a casa el que equival a múltiples robatoris bancaris a l’agència lliure. Si Kirk Cousins decideix provar l’agència lliure, no hi ha dubte que hi haurà molts pretendents disposats a entrar i convertir-lo en el seu quarterback titular per a la temporada 2024 i potser més enllà. La gran pregunta és: és el moviment correcte per a Cousins més enllà del seu compte bancari? Ningú pot culpar a un jugador d’haver escollit finalment l’equip que els ofereix més diners, és clar, però en una edat en què Cousins probablement està entrant en el seu crepuscle, la reflexió de la seva carrera pot ser el més important per a ell per avançar. Cousins té molts anys de producció i ha tingut temporades que el van veure produir com un quarterback dels deu millors d’aquesta lliga. La temporada passada per a Minnesota Cousins va estar en bon camí per tenir la seva temporada més productiva fins ara, i abans de lesionar-se va ser un favorit en la cursa de MVP amb 18 touchdowns de passada i 2.331 iardes en només vuit partits. #víkings Pass de touchdown de Kirk Cousins a Jordan Addison contra el #49ers pic.twitter.com/hjc3wcuHrO — Tanner Phifer (@TannerPhiferNFL) 24 d’octubre de 2023 Cousins és un líder clar i establert dins d’un vestidor ple de talent més jove que inclou dos joves receptors superestrelles en Justin Jefferson i Jordan Addison. Cousins també té una connexió i una sensació excel·lents amb el seu entrenador en cap guru ofensiu Kevin O’Connell. Aquestes coses estan una mica subestimades quan es tracta de ser un quarterback més gran de la lliga que busca l’èxit. Anar a un altre equip i intentar generar aquestes mateixes connexions dins d’una cultura completament diferent no és fàcil. Kirk Cousins troba Jordan Addison per al touchdown de 62 iardes dels Vikings! Els Eagles ara lideren 27-14 a principis de la 3a.pic.twitter.com/r1kyeAdPb4 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 15 de setembre de 2023 Amb els víkings preparats per donar suport a una ofensiva principal de Cousins, i amb Cousins amb el millor inici de la seva carrera, té més sentit que ambdues parts trobin el nombre raonable que li permeti quedar-se a casa i consolidar-se com un dels dos. millors quarterbacks de la història dels Vikings de Minnesota.

Madame Web | Ressenya | El blog de cinema

★ Contràriament a la creença popular, i davant la disminució dels ingressos comercials, encara s’estan fent algunes pel·lícules de superherois fantàstics. Pel·lícules com Escarabat blau, per exemple. El tipus que sospiteu que hauria funcionat molt millor si haguessin gaudit del llançament en els dies de la dècada del 2010. Madame Web no existeix en aquesta categoria. Quan fracassa, i fracassarà, la fatiga dels superherois no és la raó. És, siguem ben clars, no només una pel·lícula de còmics escombraries, sinó una característica diabòlica en si mateixa. Aquí hi ha una història emocionant darrere de les escenes o Sony confia massa en el director de trenta-set episodis de Metges. Ara, pel seu crèdit, SJ Clarkson ha aconseguit moltes coses des d’ella Metges dies. És un currículum impressionant que presumeix Successió, Betty lletja i Herois. I, tanmateix, l’anteriorment popular aparell diürn s’esmenta aquí. Per la qual? Perquè això és exactament el que Madame Web sembla, sona i se sent com: una telenovel·la molt cara a primera hora de la tarda. Diàleg terrible, dels escriptors de -xiuxiueig- Morbius, ve agreujat per actuacions atroces i una direcció trucada. La il·luminació és artificial, la partitura sopa i l’ADR carregat. Aquí hi ha un personatge el guió complet del qual sembla haver estat regravat en postproducció. És com veure un doblatge barat d’alguna pel·lícula B en llengua estrangera. Des del principi, una obertura de 1973 es presenta en una selva tropical no més convincent com el Perú que el jardí de Blue Peter. Una científica i exploradora embarassada (Kerry Bishé) és traïda per la seva intel·ligència de seguretat peruana (Ezekiel de Tahar Rahim) en el moment en què posa les mans sobre una aranya amb superverí. Llisca l’aranya i dispara al Doc a l’estèrnum. Ai. No ho oblidis, està embarassada. Quan se’n va, una tribu de cultes d’aranya lliura el nadó, però no aconsegueix salvar la mare. Trenta anys després, Cassandra ‘Cassie’ Webb és paramèdica en un Manhattan poc convincent. L’interpreta Dakota Johnson, que és la millor de la pel·lícula o que està fora de zona i cobra el xec, depenent del teu punt de vista. Cassie és només la teva noia normal del costat. Un nen del sistema d’acollida que bromeja de dia i de nit repassa amb tristesa les possessions de la seva difunta mare. Diu coses com “espero que les aranyes valguin la pena mare” i preferiria alimentar els gats perduts a casa que assistir a les festes per a nadons. Quan un accident laboral gairebé acaba la pel·lícula abans d’hora, Cassie es veu imbuïda d’habilitats psíquiques. Afortunadament per a ella, això li permet veure tragèdies futures abans que succeeixin i evitar-les. Malauradament per a nosaltres, això exigeix veure com es desenvolupen les terribles peces de joc dues vegades. No ajuda que el quid de la trama depengui de la nostra cura pels tres adolescents profundament insípids que Cassie pren sota la seva ala. Ezequiel ha tingut la visió que el trio algun dia serà la seva condemna i decideix eliminar-los. Només la clarividente Cassie s’interposa en el seu camí. Sydney Sweeney, Celeste O’Connor i Isabela Merced són talents prometedors, però desaprofitats aquí i encara no estan tan segurs en el seu ofici per elevar material pla. És una narració lleugera i ràpidament avorrida. Warner Bros. ho hauria cancel·lat pels avantatges fiscals. Sony va perdre un truc. Hi ha un o dos casos divertits, alguns intencionats, d’altres menys, però lluny de ser suficients. No ho oblidem, VeríTambé va ser terrible, però va aconseguir el deliri gràcies al poder de la seva pròpia personalitat ridícula. Madame Web no té personalitat. Té una gran quantitat de col·locacions de productes atroces i algunes de les pitjors exhibicions de RCP mai compromeses amb el cinema. No ho intentis a casa. No mireu això tampoc a casa. TS

Bob Marley: un amor | Revisió

★★ Una icona és realment una icona si no tenen una fotografia biogràfica per números al seu nom? Potser no. Sens dubte sembla així d’aquest costat Bohemian Rhapsody. Sens dubte, la necessitat de comentaris incisius ha disminuït una mica. Calent després de Baz Luhrmann’s Elvisi just abans de l’oda de Sam Taylor-Johnson a Amy Winehouse, arriba Bob Marley: Un amordes de Rei Ricard director Reinaldo Marcus Green. Uf, finalment podem afegir el reggae predicant rastafari a la Viquipèdia. Per fi, ha arribat a un homenatge superficial. Aquí no aprendràs gairebé res sobre l’home en si, és clar, res que no sabíeu, però les melodies són espesses i ràpides i hi ha molta gent que diu “ye man”. Aconsegueix-ho a la mercaderia. Deixant de banda la banda sonora dels somnis per un moment -la música de Marley és mal manejada aquí, però no menys impressionant- Un Amor És no Bohemian Rhapsody. Per descomptat, el Bryan Singer (tos) dirigit (tos) Queenstravaganza va tenir nombrosos errors, però mai va ser avorrit. La pel·lícula de Green no gaudeix d’aquest luxe. Tot i que no hi ha cap dubte que aquest és un biopic més tècnic tècnicament, mai brilla amb res com Bohemian Rhapsodyl’energia de. Una narració contractada (la pel·lícula abasta només dos anys de la vida de Marley) no fa gaire per centrar un guió massa estricte en el seu intent de validar la importància del seu tema per notar la manca d’humanitat en la seva pròpia representació. Preneu Kingsley Ben-Adir, que dirigeix la pel·lícula com un Bob Marley molt perrucat i accentuat. Malgrat tots els seus esforços, Ben-Adir té una semblança mínima amb Marley, un home els trets arcans del qual van superar amb escreix els seus anys reals. Es podria dir que no té l’aspecte de “viscut”. Podeu veure els engranatges girant; aparentment, Ben-Adir va començar els seus assajos intensius al plató de Barbie – però és contraproduent. La seva representació de Marley és massa acurada, dissenyada amb massa precisió i massa evident en els seus pseudo-Day Lewisms. Podeu veure l’admiració que sent per Marley, però això és part del problema. No està interpretant a un home de debò, és a un déu a la Terra i s’enfronta a la tasca. No és que hagi estat fàcil amb tota la família supervivent de Marley a la convocatòria de producció. No es pot dir el mateix de Lashana Lynch, que interpreta la dona de Marley, Rita. La seva és una actuació rica en pathos i relaxada en el lliurament. En el context de la realitat, la Rita està bastant mal servida aquí, el seu propi mèrit artístic i la seva capacitat de resistència personal no es transmeten adequadament. Només una vegada Green permet una bretxa en el seu sant retrat de Marley i és en aquest moment que la força de la persona de Rita brilla de debò. Hi ha empoderament al seu revés i una sensació de la fricció tan mancada en altres llocs de la narració. Tot navega una mica massa sense problemes, una creixent dependència del muntatge musical que delata la manca de contingut real. De vegades, One Love es desvia al territori del cinema de concerts. Els propis enregistraments de Marley substitueixen els de Ben-Adir en el tall final. De fet, amb la veu inclosa, és totalment possible que el mateix Marley tingui més línies a One Love que l’estrella que l’interpreta. Donat via lliure per la família, Green inclou els grans èxits de Marley com si s’hagués afegit als drets d’autor. Alguns aterren, altres floten, altres s’enfonsen. La majoria s’enfonsen. Això es deu menys a la força de la música que a la manera com Green els condueix, aixecant les celles i l’estranya risa no intencionada. En un seguit, la fila de Bob amb Rita indica No Woman No Cry, mentre que un altre veu la sol·licitud de perdó d’un personatge com a Redemption Song. El més odiós de tot és el clàxon que fa senyals a Three Little Birds i la veu “aquest és el meu missatge per a tu-oo-oo”. Aquesta només una escena després que la Rita li digui al seu marit: “De vegades el missatger s’ha de convertir en el missatge”. Si home, és veritat. TS

Méchantes petites lettres | Revoir

★★★ Rien ne cache la joie avec laquelle Olivia Coleman mâche sa part des jurons abondants dans Méchantes petites lettres. Une bouche de pot renommée déchaînée. Étonnamment, cette nouvelle comédie britannique, de Moi avant toi la réalisatrice Thea Shamrock, est basé sur des événements entièrement vrais. Bien que le scénario soit celui du comédien Jonny Sweet, les grossièretés proviennent de lettres empoisonnées envoyées dans les années 1920 à Littlehampton. C’est comme un “cul de renard” Downton AbbeyLady Grantham avait glissé occasionnellement des f**k au goûter. Surnommé « le mystère du bord de mer » dans un éditorial du Daily Mail, le scandale a provoqué une onde de choc à Littlehampton. Les résidents locaux se sont retrouvés soumis à des mois de courrier sale et à une tirade d’insultes manuscrites et de plus en plus fruitées. Alors que de nombreux habitants de la ville en ont été victimes, la part du lion des lettres a souillé le paillasson d’Edith Swan (Coleman). Type pieux et impérieux, Edith vit sous la coupe de son père dominateur (Timothy Spall – monstrueux) et avec sa mère timide (Gemma Jones). Elle est la seule de ses frères et sœurs à ne pas avoir quitté le nid, même si elle s’en est approchée à une époque. À côté se trouve Rose Gooding, l’opposé polaire d’Edith et un tournant déchaîné par rapport à Jessie Buckley. C’est une gueule de moteur irlandaise avec une gueule aussi évidente que le sol de sa cuisine non lavé. Il faut cinq minutes à la police municipale pour la blâmer. Il ne nous faut que deux minutes de plus pour découvrir la vérité. Seule WPO Gladys Moss – une Anjana Vasan fabuleusement expressive – sent le point de suture. Les preuves sont minces et largement fondées sur son penchant à larguer une bombe F en public. D’une part, l’écriture de Rose ne ressemble en rien à celle du stylo empoisonné. D’autre part, il n’est guère logique de comprendre pourquoi Rose, ouvertement verbeuse, verrait un quelconque intérêt à anonymiser ses tirades : « pourquoi devrais-je l’écrire alors que je peux simplement le dire ? Il y a aussi le petit problème qu’il est essentiel pour Rose de rester du bon côté de la loi pour le bien de sa jeune fille Nancy (Mathilde(Alisha Weir). Une année de dur labeur lui ôterait à la fois la liberté et la garde maternelle. À côté des préjugés raciaux évidents, il y a en toile de fond une conscience aiguë du mouvement en cours pour le droit de vote des femmes. Edith est considérée, du moins par son père, comme l’antithèse de la libération des femmes. Rose aurait du mal à avoir moins l’air d’avoir voyagé à Littlehampton via un tour de star dans celui de Sarah Gavron. Suffragettes si elle essayait. « Elle correspond à ce que nous craignions après la guerre », dit Edith. Rose menace un establishment non préparé au monde d’après-guerre de ne pas ressembler exactement à ce qui l’a précédé. Loin de là. Comme le fait remarquer Mabel, mécontente, d’Eileen Atkins, les attentes en matière de décence féminine importaient beaucoup moins lorsque les femmes étaient nécessaires dans les usines de munitions. Cela ne veut pas dire que Méchants petits menteurs est liée à une critique sociale mordante, même si une résonance contemporaine apparaît. Le film n’a pas vraiment la conviction nécessaire pour aller jusqu’au bout. Une critique similaire peut être adressée à l’approche précaire du ton du film. Ce qui s’ouvre dans les royaumes d’Agatha Christie traverse bientôt, de manière quelque peu peu convaincante, le territoire de l’évier de la cuisine et du drame de la salle d’audience. Les scènes de grande farce sont plus satisfaisantes, en particulier lorsqu’une bataille d’esprit captivante apparaît au premier plan. C’est dans de tels cas que Shamrock semble s’amuser le plus – de manière contagieuse. Sans la force de l’intrigue pour alimenter le drame à travers le diaphragme idiot du film, Méchantes petites lettres Je ne peux pas m’empêcher de me sentir comme un film essayant d’avoir son gâteau et de le manger, même si on dit que le gâteau a l’air d’être « tombé du putain de trou du cul d’un putain de mouton ». Coleman et Buckley sont formidables, mais ce n’est pas tout à fait une livraison de première classe à tous points de vue. TS